順徳院には歌碑に採られた歌の他にも「石田の小野の紅葉」と詠んだ「霧はれば明日も来てみむ鶉鳴く石田の小野は紅葉しぬらむ」と云う貞永元年(1232年)配流先の佐渡に詠んだ歌が在る。此の歌は続古今和歌集(1603番)に採られる。また、順徳院の父後鳥羽上皇には「色かはる柞(ははそ)の梢いかならむ石田の小野に時雨降るなり」という当地に因んだ歌が遺される。承久の乱に敗れた上皇は隠岐の島に流された。

他にも「石田乃杜」が詠み込まれた歌には・・・・「都出で伏見を越ゆる明け方はまづうちわたすひつ河の橋」(藤原俊成、新勅撰和歌集)。「聞くからにもゆる想ひは山城の石田の杜に鳴く喚子鳥」(古今一帖第2)。「山城の石田の杜のいはずとも心の中を照らせ月影」(藤原輔尹、詞花集)。「雉子鳴く石田の小野の壺菫しめさすばかりなりにけるかな」(六条顕季、千載和歌集)。「秋といへば岩田の杜の柞原(ははそばる)時雨もまたず紅葉しにけり」(覚盛法師、千歳和歌集)等々、多くの歌に詠まれた「石田の杜」で在る。

山科の 石田の杜南(もりなみ) 我が庵は 七楼為りせば 周りを遠見せむ

山科の 石田の杜を 彷徨ひて 古の歌ども 木額に読む

或る夕焼け空の朱かさに彷徨う一刻

昨日(6/8)、「近畿地方は梅雨に入った様だ」と自信の無い梅雨入り宣言が為された。「自信の無い」と言うのは、梅雨入り宣言の翌日つまり、今日の天気は晴天で在った。此の晴天を指してテレビのお天気お姉さんは「梅雨の合間の晴れ日」と言う。一昨日迄は全然、雨が降る気配も無かったが昨日偶々、雨が降ったと思ったら、早々と梅雨入り宣言で在る。

偶々の雨天日の翌日の晴天を「梅雨の合間」??と言う。気象庁も好い加減なものである。認知症爺さんじゃ在るまいし・・・。「平年並み」に拘っている様に思えて仕方が無い。

或る日の夕方、フラフラと無意識的に散歩に出た。認知症を患う爺さんや婆さんが行方不明に為るのは此の様な雰囲気で在ろうか??しかし、目的も無く彷徨う、気が付けばこんな処に来ていた。何処?を如何?歩いて来たか?「あれ?こんな処に来てたぞ」とふと、気が付く。こんな事は無いだろうか?

飄々と歩き回るのは楽しい。益して女房がさぞ、心配しているだろうなあ。なんて思うと尚、嬉しくなる。しかし、帰ったら叱られるに違いない。

其のフラフラ、認知症的彷徨いの結果、我が家の住居地番「石田森南」の謂われを知る事に為ろうとは、認知症爺さんの「フラフラ歩きも楽しい、役に立つ事があるんだ」と再認識をした一刻で在った。

石田の杜「天の穂日の命」神社の古歌に想ほゆ

平城の都は今、盛りなり

「屁放き爺さん折節のお噺」輯第四篇

万葉集に載せられる四首の歌から想像するに、「石田乃杜」は平安遷都以前、平城の都から宇治川を渡って相坂山(あふさかやま)の峠を越えて近江に出、東国に旅する街道の重要な中継地で在った。宇治川を渡って「ホッ」と一口気付く処、其処に祀られる「天穂日の命」に幣(ぬさ、捧げ物)を手向けて、「旅の安全を祈り、妻や恋人と再会が出来る様に祈った」のでは無かったか?。尚当時の旅は、現代と違って命を賭けた旅で在った。

巻十三(3216)の長歌を参考にすると当時の街道は「奈良山→筒城原(つつきばる)→宇治の渡し→瀧津屋(たきつや)の阿後尼原(あごねばる)→山科石田の杜→石田小野→逢坂山」と為る。「阿後尼之原」は木幡、六地蔵辺りの沼沢地を指す。また、「イハ」は「人の住む家」の意味で「イヘ」や「イホ」の古語で在ると云う。つまり、「山科の石田」は「山に囲われた地を表す「山科」の野中の人家が建ち並んだ里」で在ると言う(吉田金彦)。他に「石田の杜は石田村集落の東方、丘陵上に在った。延喜式神名帳に宇治郡「天穂日の命」と書かれた神社で在る」と記述が在り、「今の石田の杜は木幡街道の石田森南町の石灯籠の西三丁、田中社で在る」という文章等々から、「古の石田之杜」は、現在の地より東、山際の木幡街道に面する石田部落の東の丘陵地に在ったと想像できる。

また、万葉時代の後の世、平安京遷都後も「石田の杜」や「石田の小野」が詠まれた歌が多く遺されおり、此の地が詠歌の名所地として、紅葉の名所として、歌の対象として歌人等に取って如何に、重きを為す地で在ったか?は既に、記した処で在る。

「都の辰巳に棲まいして」の巻、第二

古のメインロードを彷徨ひて

石田の杜の万葉の歌碑・・・・

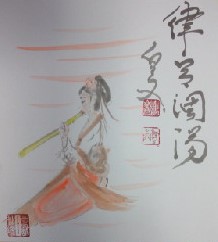

嵂呂調陽、笛吹く娘

我が棲むUR近くの地下鉄が走る自動車道、外環状線の脇道の奥に、開発に取り残された様に森がぽつんと置かれている。「天穂日命(あめのほひのみこと)」を祀る「石田の杜(いわたのもり)」と呼ばれる延喜式内神社で在る。式内社とは神祇官或いは、国司から幣帛を与えられる所謂、国に認められた社で在る。石田の杜「天穂日乃命」神社は六位を与えられた神社で在った。

祭神の「天の穂日の命」は、天照大女神と素戔嗚)尊(すさのをのみこと)の姉弟の間で執り行われた誓約(うけひ)によって生まれた。古事記の描く此の誓約によれば天照大女神の勾玉から三女神が、素戔嗚尊の剣から五男神が生まれ、其の二番目の子が天の穂日の命で在ると云う。天乃穂日能命を祀る延喜式内石田の杜の「天穂日命神社」と在る。古代、誓約には性の交わりが行われた事は古事記の記載する処で在る。古事記には姉弟間或いは、兄妹間等の血縁、無血縁という関係を問わない大らかな交わり、誓約場面や性描写が為される。此の時の天照大女神と素戔嗚尊の和解の誓約では、天照大女神が弟素戔嗚尊の十(と)拳(つか)の剣を噛んで吐いた吐息から五男神が生まれ、素戔嗚尊が姉天照大女神の御角髪の勾玉を噛んで吐いた吐息から三女神が生まれたと古事記は語る。剣は男性器を、珠は女性器を象徴する。吐息が性の交わりを想像させる。本題に戻る。

「式内天穂日命」と書かれた鳥居の傍らに万葉の歌碑が一柱、立っている。「山科の石田の小野の柞原(ははそばる)みつつか君の山道越ゆらむ(原文:山品之石田乃小野之母蘇原見乍哉公之山道越良武)」と云う万葉集巻九(1730)に採られた式部郷藤原宇合{藤原不比等の子四人、無智麻呂、房前、宇合、麻呂。藤原氏四家の始まり}の歌が彫られている。

宇合の歌碑の脇には、承久の変を興して鎌倉幕府の権力を取り戻そうとして兵を上げ、北条政子が指導する鎌倉武士団との戦いに破れた後鳥羽上皇の第三子順徳上皇の和歌「ひぐらしの涙やよそに余るらん秋と石田の森の下風」と云う佐渡に於ける流刑の身を悲しみ、都に想いを馳せる歌が刻まれた歌碑が蹲る。

鳥居を潜ると参道が西に向かって延びる。南向きに佇む本殿には、「柞原(ははそばる)色つきぬらし山城の石田の小野にしかぞなくなる」や「柞原しぐれし色はあとたえて石田の小野に雪は降りつつ」、「とへかしな岩田の小野の柞原しつくもつゆもほさぬ袂を」等々、続千載集や新後撰集等の勅撰和歌集に載せられる歌を、掲げられた木額に読む事が出来る。

此等の鎌倉時代の勅撰和歌集に載る歌を読むに、「山科の石田(いわた)の杜」は平安から鎌倉時代の当時、秋の紅葉、遠山の景観を観る和歌の名所とされ、多くの歌人が題材として歌に詠み、歴史を偲んだ杜で在った事が想像できる。また・・・。