私の中国行きの留守中、女房は友人と此の料亭?で鴨川膳を頂いたそうである。「小林さんは好く、来られますが貴志さんはご無沙汰ですね」は娘将の話で在ったとか。「また、来て貰って下さい」暗に来店を誘う巧い会話で、女房等の植物園散歩の途中の訪れを喜んで呉れたそうで在る。

話の進行で、5/15の葵祭は二階を開放して頂く事を約束して呉れた。嬉しい事で在る。というのは二三年以前、筆者がマスター会の一企画として、「照月」の二階から「葵祭を拝礼する催し」を女将の協力を得て実行した。大変好評で更に、母娘二人の女将も「こんな二階の利用方法が在った」と喜んで頂いた。其の再現を女房と友人の三人で遣ろうと言うので在る。勿論、若将から大賛成を頂いた。

女房の場合、私の中国行き中に女房が友人と植物園の途中に立ち寄ったそうで此の点も、おもしろい会話のネタにまた、博士の名も話題に上った様で在る。

新芽と各寺社の春の催しに誘惑されて、「京都はんなり彷徨い歩き」が愈、佳境に為る。照月にも、せっせと通わなきゃあね。 平成29年4月27日(木、曇)

大原は、三条京阪から京都バスで約50分間。随分と都から遠い山中にある隠里である。三千院を拝観、秘仏の金色不動尊に参拝。お不動様の前に小さく置かれているのは、大仏師江里康慧氏の鑿作の欅の一木彫りだとか。三千院を有名にした永六輔の歌に因む「恋に疲れた女が、一人」も見当たらなかったのが残念であった。

宝泉院の庭に大きく手を広げる五葉松は七百年を経て少し、お疲れ気味の御様子、太い幹の大きな部分が削り取られ、漆喰らしきもので補われている。売り物の五葉松も右側が枝の張りが無く、扇の形を欠いている。痛ましいお疲れの五葉松を眺めながらお抹茶をいっぷく頂いた。更に、声明で有名な勝林寺を経て寂光院へ、若くして経を詠まされた建礼門院と阿波内侍にお会いする為、野の道を一キロという標識を頼りに歩く。今日は大原女行列行事が行われる。初夏の田舎道は心地よい。

岩倉の実相院に新緑の床紅葉を観に出掛ける。床紅葉は秋の床が真っ朱に染まる黒床で在るが、緑に映える床の黒光りも悪くは無い。此れが四季のある日本の季節の移ろいを愉しむという事で在ろう??帰路・・・

錦(京都人は市場や小路を附けず只、「錦」と呼ぶ。友人の受け売り)でタケノコと薄いエンドウ、生山椒を買って北大路に取って返し、「照月」のお昼の鴨川弁当を食いに戻った。相変わらぬ麗女の若将と女房の三人で会話と弁当の味を愉しんだ。女将が居なかったので静かな雰囲気???でも無く、娘将も次第に女将の喋りを受け継ぎ始めた様である。未だ素人っぽい処を残した彼女の接待は好い。私は素人っぽさが好きで在る。

いにしえの国際港街、「堺」今昔

我が家を出発して京阪特急、環状線外回り、阪和線を乗り継いで津久野駅の因念寺へ父母の法要に出掛けた。子供が習い事の発表会とかで亜弓さん共々不参加。直哉と炭谷夫妻、私ら夫婦の5人でゆっくり、向後の事を話し、「直哉の存念に任せる」という事を再確認。因念寺の納骨室や本堂の豪華さは直哉も気に入って呉れた様である。好かった。

法要精進明け宴会は、旧今井屋敷跡の向かいの老舗料亭「かき豊」で開かれた。堺の老舗料亭は客筋の減少で店終いが続いている。 有名な仁徳天皇陵に隣接していた大料亭「丸三楼」も、泉が結婚披露を催した浜寺の名所「天兆閣」も今は無く、「かき豊」だけが細々と営業を続けている。

市街地は先の戦争で街の殆どが焼失し、多くの老舗が失われ、復興はしたものの往時の特に、南蛮貿易華やか為りし頃の雰囲気は更々、再興されず、だだっ広い空間だけが残っているという印象が強い。しかしそんな中に在っても戦国末期の繁栄振りを想像させるものは所々に残って居る。南蛮貿易当時の老舗で今も尚、営業を続けている芥子餅の小嶋と小嶋屋、鎌倉時代末創業と云うくるみ餅のかん袋(元は和泉屋、秀吉が改名)。創業240年の料理店美々卯等々がインターネットを利用して今も、客を集めている。宿院の交差点には南蛮貿易当時、堺港の入り口として多くの南蛮から遣って来る船乗り達に安堵を与えた石灯籠(勿論、レプリカ)が聳え、自治都市堺の故事をもの悲しく、今に伝える。南蛮貿易を語る其の石灯籠脇から阪堺線に乗って警笛変わりのチンチンの音を聞きながら天王寺駅まで40分の大阪下町の眺めを隣席の大阪の小母はんとの会話を楽しんだ。

環状線は大阪城に名残の桜を愉しんだ家族連れで車内は何時の間にか、満員に為っていた。京橋中書島間の特急も坐る事が出来、日の在る間に京のUR七楼の我が家に帰宅する事が出来た。

法事参加者(我が家と直哉二軒)へのみやげ、泉は随分と張り込んだもので在る。商品券が5,000円分、慶長元年創業のモナカや昆布製品等々。

直哉が我々が死んだ後の供養を引き受けてくれる事に為った。子供の居ない泉にとって青天の霹靂で在ったろう。我々にとっても好かったという事で在る。

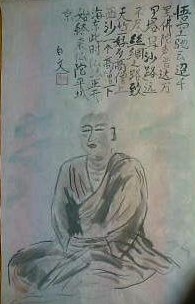

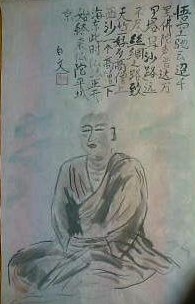

観自在菩薩 行深般若波羅密(鑑真和上座像)

「都の辰巳に棲まいして・・・・」

三千院から大原女小路を散歩して寂光院前に辿り着いたのは行列の始まる午後一時寸前であった。行列の出発を控えて沢山の美女達が大原女姿で、行列出発を待っている。尼姿の二人の美女は建礼門院徳子と彼女に女房として宮中で仕え、剃髪した徳子を寂光院に迎えた阿波内侍で在ろう。寂光院門前の柴漬け屋さん「翠月」で今夜の一杯一杯復一杯の肴を買い揃えて行列に出発する美女達を見送った。さて、晩いお昼を食おうかと湯豆腐定食を食っていると突然、激しい雨が降り始め、雷まで・・・。「わっ光った。ゴロンゴロン」の間隔が近づき、やがて遠ざかる。結局、一時間の湯豆腐定食雨宿りを終えて寂光院を参拝させて頂いた。

公元二千年に寺院が放火で全焼したとき、黒焦げに為りながらも焼け残った鎌倉時代のお地蔵さん(旧御本尊様)が特別にお出まし為されていると聞けば、矢も楯も堪らず一人800円をお見舞い金として拝ませて頂いた。黒焦げのお姿乍らも優しさを漂わす痛ましいお姿に知らぬ間に手を合わせ、叩頭している自分を見付けた。「黒焦げ地蔵様」とお呼びするのは失礼で在ろうが、好くぞ形だけでも残って呉れたものである。

其れにしても、歴史を冒瀆する放火行為や美術品や歴史的建造物を汚し、冒瀆する行為は断じて許せない。日本人で在れ、外国人で在れ・・・・・。人々が手を合わせ、瞑目し、叩頭をするべき御仏に斯かる侮辱を与えるなど、とんでもない罰当たり者、不心得者と怒りが収まらない最近の美術品冒瀆事件で在る。 平成29年4月29日(土・みどりの日、晴雷雨)

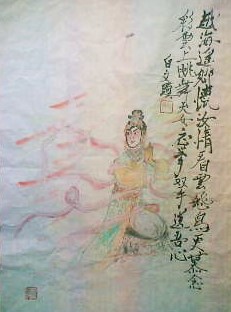

大徳寺大仙院の尾関老師に中国の土産(落款と慈雲尊者の手本書)を届けて暫く、御老師と閑談。閑談中参拝者が無く、じっくりと会話を愉しむ。持参した我が著作「雨と西施と合歓の花」の表紙画「呉娘」を見て喜ばれる。六祖慧能の光孝寺のデビュー「旗が動くか?風が旗を揺らすか?」の問答に対して「皆の心が旗を揺らしている」と答えた逸話の老師の話に筆者が即応する等、御老師と話が進む。別れる時に御老師は何時までも手を合わせた格好の儘、見送ってくれた。

大仙院の方丈の裏手に在る書院拾雲軒は、宮本武蔵に剣禅一如を説いた名僧沢庵が大仙院の住職時代に所縁る書院で在る。襖絵は狩野永徳の叔父・之信の四季耕作図や永徳の父・元信の花鳥図等、本坊の襖絵より二世代古いものが拝観出来る。反骨の僧虎渓は切腹させられた利休の晒し首を持ち帰って懇ろに弔ったと伝えられる。数々の名僧が老師を務められた古刹である。

ゴールデンウイーク中の特別拝観が行われている大徳寺本坊を参拝。方丈や法堂、唐門等を参拝。其の歴史の深さや特別な大徳寺の建立意義を味わった。方丈の襖絵や法堂の龍は狩野探幽の手に為ると云う。庭園は小堀遠州、聚楽台から移築したと云う唐門は秀吉好みの桃山時代の派手さ?明るさを感じさせ、日光の日暮門のモデルに為ったとか?本坊の竈の大きさや数は当時の雲水の多さや来客の多さなど、茶禅一体という精神を帯びた素晴らしい大寺院で在る。応仁の乱で焼失後の一休宗純の再建の活躍を偲ばせる大徳寺本坊の特別開扉の参観で在った。

帰路、バスより我が馴染みの料亭「照月」が暖簾が掛かっているのが見えた。葵祭の二階席の開放が待ち遠しい。

平成29年5月3日(水、晴)憲法記念日

ー瓢逸白文京都はんなり歌草子ー第三輯

無事に両親の法事も終え、向後の我々兄弟、死後の事も直哉と話し合いも終える事が出来た。ホッとした一日で在った。

後はあの世とやらへ旅に出るだけである。 平成29年4月16日(日、晴)

春雷春風の神々の大暴れ、キューピッドの悪戯・・・・・。でも二人は愛を貫いた???

4月19日~25日の間、中国人愛人に逢って互いの愛を確かめ、相愛を確かめる為に大唐土に出発した。今回の渡航は嫉妬に狂った風塵と雷神様が暴れて、私と湖北のビーナス女史の逢瀬を邪魔しようと我が乗る飛行機の往復を襲う。更に、彼女は二歳に満たない孫嬰児を抱いていた。キューピッドの悪戯か???二人の愛の交換を邪魔するんだろうなあ・・・・・。

でも、風神雷神様の嫉妬、更にキューピッドの悪戯にもめげず、二人は愛の交換に精を出していた。(「三千年の歴史旅(orifusi5-1)」と「愛と美の女神の狂艶、饗宴(kenntousi1,1-2)」を参照。 平成29年4月10日~16日

春去きて 夏来たるらし 粟田口

浄水場なる 真盛りの躑躅