新熊野神社は後白河上皇が天皇位を退位後の院政を敷いた御所で在る法住寺殿{現、法住寺}の鎮守社として平清盛、重盛親子に造営を命じて永暦元年{公元1160年}に創建された。因みに鎮守寺は蓮華王院即ち、三十三間堂{木曽義仲によって消失し現、三十三間堂は元の法住寺殿の宇内に再建された}で在る。「新熊野神社」と「三十三間堂」は後白河上皇の院御所で在る「法住寺殿」を護持する寺院と社として創建されて今尚、後白河上皇の御陵を鎮護しているので在る。新熊野神社の境内には後白河上皇お手植えと伝えられる樹齢千年と言われる大樟の木が東山通りに聳え立っている。筆者夫婦も大樟の根元に身体を擦り合わせて大樟に抱いて貰ってお祈りをさせて頂いた。

さて、左義長神事は神と仏、更に陰陽を交えた三つの宗教の混淆神事法会で在る。熊野の神々の降臨と祝詞で始まってお祓い、山伏のホラ貝による神々(此の場合、神々はお不動様の姿である)に対する荘厳の儀、左義長点火とお不動様の御出座と恵方占い、参拝者による榊供えと般若心経読経、山伏僧のお加持を頂いて神々の下される直来を頂くつまり、お餅の神饌下達と御神酒を頂いて陰陽道つまり、神籤によって参拝者に今年の運勢の下達で終わる。

左義長拝台の前に佇っていた事も在って筆者が参拝者等の先頭で榊を祭台に供えさせて頂き当然、其の後の左義長の火を廻る各行の先頭を飾らせて頂いた。残念ながら、筆者には左義炎の中にお不動様は見えなかったが宮司様の仰る様に「見えた」と信じる事にさせて頂いて今年一年の護持をお不動様にお願いしよう。今年は新年早々否、初春から縁起が好いや!有り難い一日、温かな一日と為った。

炎の中に 不動明王 見ゆるとふ 左義長法会 今熊野に詣づ

見えずとも 見へしと想へ 宮司言ふ 左義長の炎中に 現る不動を

今熊野の 後白河院 手植えとふ 樟に抱かれ 古偲ぶ

抱き付けば 抱かる心地に 大樟は 樹齢千年 大とんどの炎

新熊野神社の左義長神事の様なこじんまりした、拝観者の集まらない、それでいて歴史を語る行事は好い。京都の有名な寺社は参拝者で溢れるが、京都の街歩きをしていると観光客に忘れられたかの如く、佇む寺や神社が残されていて、此の様な静かなお詣りが出来、古から行われている行事に出遭う事が出来るという事を改めて知った日で在った。

76回目の誕生日に想ふ・・・・・

今日は私の誕生日で在る。何度目のバーズデイ???回数は忘れることにしたが、徒然草を読んでいて或る決心に達した。其れは・・・。

徒然草の第五段に一節に記される文で在る。曰く「在るか無きかに門さし籠めて、待つこともなく明かし暮らしたる、さるかたにあらまほし{居るか居ないか判らぬ様に(ひっそりと)門を閉ざし隠り、何かを期待するということも無く、毎日を明かし暮らしているのは、其れはまた其れとして、素晴らしい}」と。好し、喜寿を終えた来年は此の境地つまり、「在るか無きか人目に立たず、待つ事も無く、明かし暮らす{目立たずまた、何かを期待する事も無く、日々を暮らす}」態度で行きたい。しかし、筆者は不思議と先頭に立って人目に目立っている事が多い。大した男でも無いのに何故だろう?判らないがまあ、気を付けるに越した事は無い。

京都の風土や京都人の気質を知る上でも「徒然草」は役に立つかも知れない。折角、京都に棲まいを始めたんだから「京都人の美とする処、過去の京都人の求めた美」を訊ねてみよう。徒然草から始めることに決めて毎日、一段ずつ読み進めようと決心した。

日々一段 徒然読みて 京識らむ いにしえ 人らの 都の想ひ

「除夜の鐘が聞こえるよ!」と真夜中、女房の大声で起こされた。七階の廊下に出てみると成る程、除夜の鐘の音が遠く近くから大きく小さく、彼方の方から此方からも響き聞こえて来る。「うーん、さすが京都や。好いねえ・・・」と傍に居る女房に呟き相う。「彼の大きく響くのは醍醐寺やな。一打ち千円だったかな。高価い鐘の音や。おっ、あっちの音は一言さん?こっちは何寺やろうか?あれは日野富子さんのお寺かな???ん!向こうからも・・・」。

我が家の東側の山並みには日野富子の生誕地と云う法界寺、阿波内侍に繋がる一言寺、其の向こうには醍醐寺等々が続き、山並を越える宇治にも寺々が在る。右の耳に響くのは此等の寺々か?西側の山並みつまり、京都の南東側、東山に連なる山々の向こうからも、桃山や秀吉が開いた伏見の辺りからも・・・・・。「あれは勧修寺か?」。「小町の随心院の鐘は何処と無く艶っぽいなあ」。「何言ってるの?同じ音だよ」と女房は色っぽさを感じないらしい。或いは、小町に伝わる美女振りに対する嫉妬か??しかし、「京都に引っ越し来て好かったわ!」は女房の歳収めの一言で在る。

遠近の 寺寺の鐘 聞こえ来て 七楼陽台 除夜の鐘聴く

御目出度うさんどす

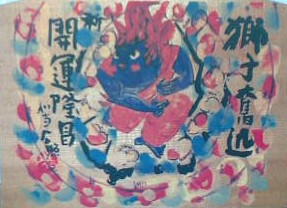

獅子奮迅 開運隆昌

「都の辰巳に棲まいして、早や一年・・・・。」

左義長神事をお詣りした

京都には平安遷都以降、明治の東京遷都に到る間、宮中で行われていた多くの行事が未だに残されて京都周辺の神社や寺院で今日でも執り行われている。節分に行われる追儺や四方詣で、徒然草には「水無月祓えまたおかし」と記される「夏越しの祓え」や「灌仏会」等々で在る。勿論、年末に全ての汚れを払い落とす大祓は神社の人型として汚れの象徴として焼き祓われる。今日、拝観した新熊野神社で毎年、正月明け行事として行われる左義長神事もその年の吉凶や農作物の豊作不作を占う宮中行事の一つで在った。

左義長神事は正月つまり、松の内が終了する小正月、1月15日に各地で行われていた。其れが何時の間にやら、成人の日が一月の第2月曜日に変えられ、各地の左義長神事や法要も其れに合わせて変わった

。新熊野神社の宮司さんのお話では、「左義長神事は、大祓で家に迎えてお正月の間、家で祀っていた山の神を山に送り出す行事で在ったが、成人の日に行うと松の内の真っ最中に山の神をお送り出さねば為らない等の不合理が生じる。其の為、今年から1/15の小正月に行う様に決めた」と云う。「山に帰った山の神は人々に田畑や山林の恵みをもたらす。・・・」とも。

獅子奮迅 開運隆昌

”未だ、たったの一年や!”巻二

「おりふしのお話も一年」の巻